Городские дома Великобритании эпохи Возрождения

Городские дома. Англия не знала муниципальной культуры, которая прославила средневековые города континента. Следуя планам римских поселений с их пересекающимися под прямым углом осевыми артериями, города, даже когда они возникали сызнова, как правило, застраивались в шахматном порядке, причем как с санитарной точки зрения, так и конструктивной, застройка эта оставалась на весьма низком уровне. Городские центры отсутствовали, рыночные площади и ратуши были исключением, а соборы нередко оказывались расположенными эксцентрически. В XIV—XV вв. частые пожары и эпидемии производили страшные опустошения именно в английских городах. В городах, если они не были портами, поневоле ютилась беднота. Англичане времени Тюдоров городов не любили. Даже купцы, разбогатев, стремились обзавестись усадьбой и загородным домом. Если не считать Лондона, где была сконцентрирована треть городского населения страны, и ряда портов, городская жизнь практически замерла и возродилась лишь в конце XVI в. в связи с общим экономическим подъемом. В 1532—1535 гг. население Лондона равнялось 60 000 человек, 20 000 из них жило за пределами «сити». В Бристоле и Норидже насчитывалось по 12 000, а в других городах меньше чем по 10 000. Общая разруха и всеобщее брожение в первой половине века мало способствовали развитию городов, и горожане занимались еще сельским хозяйством. Улицы поросли травой. Роспуск провинциальных цехов и гильдий окончательно подорвал муниципалитеты, доказав в то же время бессилие городских властей. Новый, мануфактурный способ производства (металлургия, сукноделие) концентрировался в деревнях, которые со временем вырастут в огромные промышленные центры (Манчестер, Ливерпуль, Бирмингам). Сохранилась любопытная петиция суконщиков Устера, Ившема и других пунктов, указывающая на то, что рабочие оставили эти города и начали делать сукно по деревням. Йорк обнищал настолько, что выпрашивал себе у Генриха VIII скидку налогов. Множество «кафедральных» городов современной Англии с тех пор так и не возродились и существуют лишь благодаря историко-архитектурной ценности своих соборов (Эксетер, Сент-Дэвидс и др.). Сохранилось много описаний Лондона XVI в. Узкие улицы, кое-где замощенные булыжником, были застроены деревянными домами (фахверк) с нависающими вторым, а иногда и третьим этажами. Кровли соломенные или тростниковые, с глиняной обмазкой, реже покрытые щепой, черепицей или сланцем. Печное отопление распространяется только в XVI в. в связи с внедрением кирпича. В начале XVI в. застекленные рамы были еще редкостью в городских домах: при переездах рамы возили с собой, как мебель. Один современник пишет: «улицы и прилегающие к ним участки заполнены грязными хижинами и другими строениями, заборами и навозными кучами, вопреки всем воспретительным прокламациям и парламентским актам, так что в некоторых местах не осталось места для разъезда повозки и прогона скота». Градостроительные идеалы «Утопии» Мора, навеянные образцовым состоянием нидерландских городов, которые он посетил, говорят именно о том, чего не хватало городам родины великого гуманиста, — о рациональной застройке, обилии открытых площадей и садов, водопроводе, санитарии.

Со второй половины XVI в. в связи с открытием Нового Света и развитием мореплавания возрастает значение портов западного побережья Англии, а также Лондона, рост которого особенно после вторичного разгрома Антверпена испанцами (1576 г.) принимает бурный характер. Повторные запреты властей селиться ближе, чем на определенном расстоянии от городских ворот Лондона в конце XVI в. и начале XVII в. ни к чему не приводят.

Но, несмотря на очень интенсивную застройку столицы, не было каких-либо организационных схем, которые рассматривали бы город как единое целое. Периодически издававшиеся правила касались в основном только санитарных и противопожарных мероприятий. К числу таких относится и изданная в 1605 г. запоздалая прокламация, воспрещающая возведение в лондонском Сити и в радиусе одной мили вокруг него строений с деревянными фасадами. Первые планы организованной застройки столицы относятся ко второй половине XVII в., когда стихийный пожар 1666 г. вызвал необходимость восстановления города, почти целиком ставшего добычей пламени.

|

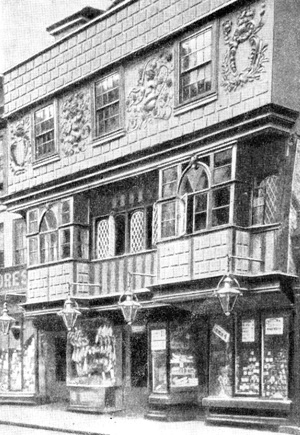

| Рис.32. Кентербери. Жилой дом XVI в. |

Успехи, достигнутые во второй половине XVI в. усадебным строительством, не могли не сказаться и на городской застройке, где также возникает тяга к художественной трактовке фасадов. Однако планы, в значительной мере обусловленные сплошным характером застройки участков и их ограниченностью, долго остаются вне новых композиционных влияний. Ничего хотя бы приближающегося по объемам к загородным постройкам XVI в. в городском жилищном строительстве не было, а сравнительно небольшие дома, которые были построены, почти целиком погибли. То немногое, что сохранилось, сильно перестроено, хотя в некоторых поселках все еще встречаются целые улицы, застроенные фахверковым жилищем XVI—XVII вв. Особенностью фахверковых городских жилищ в XVI в. стали резные карнизы, пышно украшенные консоли эркеров и нависающих верхних этажей. Сохранилось изображение такого дома в Эксетере, разобранного в конце XIX в. В условиях отсутствия освещения с торцовых сторон (как правило, дома выходили на улицу своей протяженной стороной) верхние этажи нередко имели сплошные ряды оконных проемов: в Кентербери весь второй этаж дома застеклен; его два эркера служат консолями для третьего этажа (рис. 32). В районах, богатых камнем, строились очень простые дома, фасад которых имел обычно симметричную композицию; в центре — дверь, ланкированная двумя довольно широкими эркерами, увенчанными фронтонами (дом в Лечдейле). Относительно симметричен дом в Гластонбери (Трайбюнал Хауз, около 1515 г.), где мотив сдвоенных окон повторяется по всему фасаду.

В упоминавшейся выше коллекции Торпа содержится чертеж, изображающий три городских дома, поставленных в ряд. Длина каждого из первых двух по фасаду — 10 м, а третий и того меньше (7 м). В одном случае в первом этаже кухня и холл выходят на фасад, буфетная и гостиная обращены во двор. В малом доме по фасаду расположен только вход и кухня, гостиная выходит во двор, а лестница находится против входа. Планы верхних этажей отсутствуют. Правда, в этой же коллекции есть примеры и более богатых домов влиятельных чиновников, врачей и юристов, поневоле живших в столице. Один из этих домов имеет внутренний двор, что обеспечивало лучшую освещенность интерьеров. По фасаду протяженность дома равна 15,5 м. С этой стороны расположены холл, гостиная и буфетная; зимняя гостиная и кухня выходят во двор. Как обычно — помещения небольшие (много площади занимали большие камины). И здесь плана второго этажа нет. На третьем этаже по всему фасаду застекленная терраса, за которой находятся каморки слуг.

Шотландия XVI в. еще не была объединена с Англией. Однако существовавшие издавна органические связи между двумя соседними странами, особенно со времени вторжения норманов в Англию, подчинили предшествующее развитие шотландской архитектуры влиянию английского зодчества. Но в области своей крепостной архитектуры, имевшей древнейшую традицию, Шотландия выработала ряд специфических особенностей, которые в совокупности и легли в XV в. в основу национального типа замка, представлявшего так называемый «стиль шотландских баронов». Типичным для этих замков было наличие, в дополнение к стратегическим башням, также ряда небольших башенок прямоугольного или круглого плана, снабженных шлемообразным завершением и расположенных по углам основного объема, а иногда и по всему периметру кровли. Эти сравнительно тонкостенные постройки, заключавшие в себе небольшие помещения (студии), не имели оборонного значения и к XVI в. выродились в декоративные башенки, придающие очень своеобразный колорит силуэтам замков на фоне свинцового неба и гористого пейзажа Шотландии.

Естественно, что именно в ведущем типе национальной архитектуры и сказались прежде всего новые веяния. Вследствие возникшей нужды в дополнительных помещениях уже в XV в. устанавливается практика пристройки продолговатых объемов к существующим башням. С XVI в. шотландский замок уже представляет собой четырехугольник, составленный из единообразных горизонтальных объемов, увенчанных башенками и обрамляющих замкнутый двор. Массивная средневековая башня исчезает. Замок Линлитгоу сложился путем объединения горизонтальными «палатами» свободно стоявших старых башен. Но в замке Дерлтон (XV в.) горизонтальный блок холла возникает уже на месте снесенных башен. В данном случае внешняя стена холла заменила восточную куртину (т. е. отрезок крепостной стены), цокольный этаж, где помещался склад, перекрыт сводом, основной свод покрыт двускатной кровлей; это и есть главное помещение, и оно, как обычно, в одном конце сообщается с жилищем владельца, а в противоположном — с кухней и подсобными помещениями. Высокая центрическая кухня перекрыта куполом, снабжена двумя огромными очагами и имеет выходы в пекарню и к колодцу. Примерно та же композиция в замке Даун (1419—1424 гг.): холл заключен между двумя башнями, в одной из которых жилище владельца, а в другой — кухня и подсобные помещения.

|

|

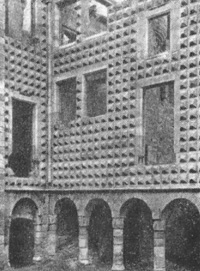

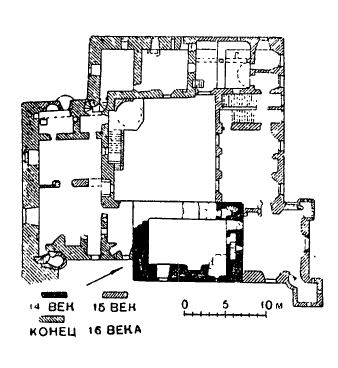

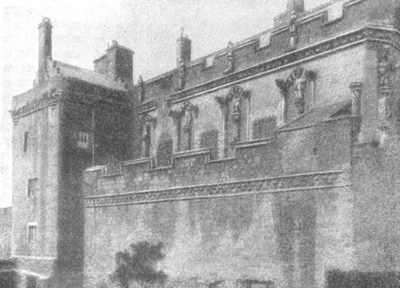

| Рис.33. Шотландские замки XVI в. Слева — Кричтон, план и фрагмент внутреннего двора, справа — Фолкленд (вверху) и Стерлинг | |

|

|

Существует предположение, что едва ли не первым «ренессансным» сооружением на Британских островах был большой холл замка Стерлинг (рис. 33), построенный около 1480 г. по рисунку прожившего некоторое время в Италии Роберта Кочрейна, авантюриста, приближенного Якова III шотландского. Несколько позже появились две целиком ренессансных постройки — одна по соседству с тем же замком Стерлинг, другая, напоминающая французские шато на Луаре,— в долине Фолкленда; в духе ренессанса отделан двор замка Кричтон (рис. 33).

В соответствии с растущей пышностью внешних форм начинает развиваться и интерьер, который в XVI в. уже трактуется со всей доступной тогда роскошью. И с превращением традиционного замка во дворец Шотландия теряет свой национальный архитектурный тип, в значительной мере превращаясь в архитектурную провинцию Англии.

Глава «Архитектура Великобритании», раздел «Архитектура эпохи Возрождения в западноевропейских странах (вне Италии)», энциклопедия «Всеобщая история архитектуры. Том V. Архитектура Западной Европы XV—XVI веков. Эпоха Возрождения». Ответственный редактор: В.Ф. Маркузон. Автор: Г.А. Саркисиан. Москва, Стройиздат, 1967

Добавить комментарий